|

Claudio Pogliano

Già durante gli ultimi decenni del XIX secolo “scienza” e “scientifico” parvero trasformarsi a Torino, «la città forse più positivistica d'Italia»,[1] in parole magiche tese da un lato a sanare la dolorosa perdita dell'egemonia politica — capitale Firenze e infine Roma — d'altro lato ad innervare un ampio movimento di idee e di pratiche riformatrici. Con una prolusione sul Metodo nella investigazione della vita inaugurò i suoi corsi di fisiologia sperimentale l'olandese Jacob Moleschott nel 1861, chiamato a Torino da De Sanctis ministro, che voleva aprire alle correnti europee di pensiero l'università del nuovo Regno d'Italia. Prima del 1879, quando si trasferí a Roma, Moleschott seppe fondarvi una scuola vivace e circondarsi di validi allievi, che ne proseguiranno l'iniziativa. Dalla conferenza su L'uomo e le scimie, che Filippo De Filippi tenne a Torino nel gennaio 1864, si cominciò a discutere su Darwin e sulle implicazioni della sua teoria, finché Michele Lessona, successore di De Già durante gli ultimi decenni del XIX secolo “scienza” e “scientifico” parvero trasformarsi a Torino, «la città forse più positivistica d'Italia»,[1] in parole magiche tese da un lato a sanare la dolorosa perdita dell'egemonia politica — capitale Firenze e infine Roma — d'altro lato ad innervare un ampio movimento di idee e di pratiche riformatrici. Con una prolusione sul Metodo nella investigazione della vita inaugurò i suoi corsi di fisiologia sperimentale l'olandese Jacob Moleschott nel 1861, chiamato a Torino da De Sanctis ministro, che voleva aprire alle correnti europee di pensiero l'università del nuovo Regno d'Italia. Prima del 1879, quando si trasferí a Roma, Moleschott seppe fondarvi una scuola vivace e circondarsi di validi allievi, che ne proseguiranno l'iniziativa. Dalla conferenza su L'uomo e le scimie, che Filippo De Filippi tenne a Torino nel gennaio 1864, si cominciò a discutere su Darwin e sulle implicazioni della sua teoria, finché Michele Lessona, successore di De  Filippi alla Cattedra di Zoologia, tempestivamente tradusse in italiano The Descent of Man. Nel 1881 vi uscí il primo fascicolo della “Rivista di Filosofia scientifica” (diretta da Enrico Morselli) che per dieci anni tentò di rinvigorire il sapere filosofico con massicce dosi di dati e temi scientifici. Sarebbero molti i nomi da citare, di coloro che, operando a Torino mentre l'Ottocento s'avviava verso la fine, favorirono questa sorta di conversione. Fra l'altro, per l'Esposizione Nazionale del 1884 venne eretta un'effimera città nella città lungo la riva sinistra del Po, che il tardo e neogotico romanticismo aveva voluto adornare con la mimesi del borgo medievale. Nessun contrasto sembrò darsi nell'esibire accanto a false vestigia del passato le prime impronte domestiche della rivoluzione tecnica e industriale. Filippi alla Cattedra di Zoologia, tempestivamente tradusse in italiano The Descent of Man. Nel 1881 vi uscí il primo fascicolo della “Rivista di Filosofia scientifica” (diretta da Enrico Morselli) che per dieci anni tentò di rinvigorire il sapere filosofico con massicce dosi di dati e temi scientifici. Sarebbero molti i nomi da citare, di coloro che, operando a Torino mentre l'Ottocento s'avviava verso la fine, favorirono questa sorta di conversione. Fra l'altro, per l'Esposizione Nazionale del 1884 venne eretta un'effimera città nella città lungo la riva sinistra del Po, che il tardo e neogotico romanticismo aveva voluto adornare con la mimesi del borgo medievale. Nessun contrasto sembrò darsi nell'esibire accanto a false vestigia del passato le prime impronte domestiche della rivoluzione tecnica e industriale.

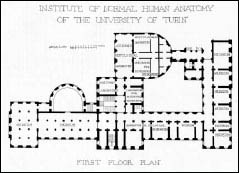

Alla vigilia di quel 1884 una convenzione fu anche firmata tra Municipio, Provincia e governo per la nuova “città della scienza” che avrebbe dovuto contribuire a riqualificare simbolicamente Torino. Come sito idoneo prevalse, dopo lunga discussione, il margine occidentale del Valentino, i cui viali avevano visto sfilare il folto e composito pubblico dell'Esposizione. Ci volle oltre un decennio perché sorgessero quattro grandi edifici, ad ospitare i nuovi istituti scientifici dell'Università, su progetto di Leopoldo Mansueti, cui già si doveva a Roma un'analoga impresa. In uno di quei fabbricati nel 1898 s'installarono gli Istituti di Anatomia Umana, Anatomia Patologica e Medicina Legale. La peculiare struttura e le decorazioni ne fecero un tempio dove celebrare il culto della scienza ed esercitarla quotidianamente. Anche tre musei vi trovarono spazio, fra i quali il lombrosiano d'Antropologia Criminale.[2] E fu là che nel 1919 Giuseppe Levi assunse la direzione dell'Istituto di Anatomia Umana, cominciando ad insegnarvi la disciplina a Torino già illustrata da Luigi Rolando, Carlo Giacomini, Romeo Fusari.

Levi era nato nel 1872 a Trieste da una famiglia ebrea di banchieri, esemplare del portofranco asburgico al culmine della sua cosmopolitica prosperità e tuttavia già tormentato da ansie irredentiste. Richiedendo la pratica degli affari una sicura capacità di osservare, ragionare, prevedere e comunicare, al ginnasio-liceo i figli della borghesia locale ricevevano una peculiare Bildung, dove lo studio delle lingue s'affiancava a un  abito scientifico-naturalistico e alla passione per l'alpinismo e la ginnastica.[3] In seguito alla morte del padre, la famiglia si trasferí a Firenze, la cui Facoltà di Medicina il giovane Levi frequentò dal 1889, per diventare nel 1892 allievo interno dell'Istituto di Patologia Generale diretto da Alessandro Lustig, microbiologo e igienista che, anch'egli triestino di nascita, s'era formato alla grande scuola medica di Vienna. Con una tesi sulle lesioni provocate in cavie da dosi di cloruro di sodio, la laurea venne nel 1895, e subito dopo un'aggregazione alla Clinica Psichiatrica presso il manicomio di San Salvi. Per tre anni assistente di Eugenio Tanzi, alla corsia Levi preferí senz'altro il laboratorio, e in particolare lo studio morfologico-dinamico del tessuto nervoso cui saranno dedicate per oltre mezzo secolo buona parte delle sue ricerche. Un anno trascorso a Berlino con il biologo ed embriologo Oskar Hertwig — figura rappresentativa del darwinismo in Germania — rafforzò l'inclinazione sperimentale, talché tornato a Firenze nel 1899 egli lasciò volentieri il manicomio per l'Istituto di Anatomia Umana che Giulio Chiarugi stava allora trasformando nel maggior centro di formazione disciplinare, con larga fama anche oltre i confini nazionali. Di lí a poco sarebbero apparse, ad opera di Chiarugi, le Istituzioni di anatomia dell'uomo, un manuale adottato da generazioni di studenti e medici, le cui ultime tre edizioni (dopo la morte di Chiarugi nel 1944) saranno curate da Levi. Anche in Italia la disciplina s'era presto data gli stili d'investigazione che connotavano un'età “cellulare” ed evoluzionistica: da un lato quello embriologico-comparativo, d'altro lato quello istologico. Ed avrà ben quattro edizioni il Trattato di istologia da Levi pubblicato nel 1927, originale ed innovativo per lo sforzo di sottoporre un settore d'indagine piuttosto statico alla sferza della biologia sperimentale.[4] abito scientifico-naturalistico e alla passione per l'alpinismo e la ginnastica.[3] In seguito alla morte del padre, la famiglia si trasferí a Firenze, la cui Facoltà di Medicina il giovane Levi frequentò dal 1889, per diventare nel 1892 allievo interno dell'Istituto di Patologia Generale diretto da Alessandro Lustig, microbiologo e igienista che, anch'egli triestino di nascita, s'era formato alla grande scuola medica di Vienna. Con una tesi sulle lesioni provocate in cavie da dosi di cloruro di sodio, la laurea venne nel 1895, e subito dopo un'aggregazione alla Clinica Psichiatrica presso il manicomio di San Salvi. Per tre anni assistente di Eugenio Tanzi, alla corsia Levi preferí senz'altro il laboratorio, e in particolare lo studio morfologico-dinamico del tessuto nervoso cui saranno dedicate per oltre mezzo secolo buona parte delle sue ricerche. Un anno trascorso a Berlino con il biologo ed embriologo Oskar Hertwig — figura rappresentativa del darwinismo in Germania — rafforzò l'inclinazione sperimentale, talché tornato a Firenze nel 1899 egli lasciò volentieri il manicomio per l'Istituto di Anatomia Umana che Giulio Chiarugi stava allora trasformando nel maggior centro di formazione disciplinare, con larga fama anche oltre i confini nazionali. Di lí a poco sarebbero apparse, ad opera di Chiarugi, le Istituzioni di anatomia dell'uomo, un manuale adottato da generazioni di studenti e medici, le cui ultime tre edizioni (dopo la morte di Chiarugi nel 1944) saranno curate da Levi. Anche in Italia la disciplina s'era presto data gli stili d'investigazione che connotavano un'età “cellulare” ed evoluzionistica: da un lato quello embriologico-comparativo, d'altro lato quello istologico. Ed avrà ben quattro edizioni il Trattato di istologia da Levi pubblicato nel 1927, originale ed innovativo per lo sforzo di sottoporre un settore d'indagine piuttosto statico alla sferza della biologia sperimentale.[4]

Il ventennio che precedette l'approdo a Torino vide, in successione, la libera docenza ottenuta nel 1902, un incarico alla Stazione Zoologica di Napoli, un concorso fallito nel 1907 a Parma (per insufficienza di studi microscopici), la cattedra vinta a Sassari nel 1910, un trasferimento a Palermo quattro anni dopo, la partecipazione volontaria alla guerra come ufficiale medico in Cadore. E proprio a Palermo, nonostante gli scarsissimi mezzi a sua disposizione, Levi introdusse e praticò poi sistematicamente la coltivazione in vitro dei tessuti, con cui esaminare struttura e comportamento di cellule isolate e sottoposte a variabili condizioni d'ambiente. Così s'apre la lunga e particolareggiata voce Tessuto — Biologia da Levi redatta nel 1937 per l' Enciclopedia italiana:

«Si dice coltura o coltivazione dei tessuti, o anche coltura di cellule, il procedimento tecnico destinato a conservare viventi per lungo tempo parti separate da un organismo pluricellulare in un mezzo artificiale adatto per le sue proprietà fisiche e chimiche alla conservazione delle funzioni vitali elementari e all'accrescimento della sostanza vivente ... Sebbene una coltura in vitro differisca per molti riguardi da un tessuto dell'organismo, gli attributi elementari delle cellule sono sempre gli stessi; e d'altra parte l'essere le cellule sottratte all'influenza perturbatrice del tutto, crea condizioni più favorevoli per lo studio delle loro proprietà».[5]

La nuova tecnica era stata messa a punto dallo zoologo americano Ross G. Harrison e perfezionata in Francia da Alexis Carrel (Premio Nobel per la Medicina nel 1912), ma fu Levi a intuirne le straordinarie potenzialità e ad iniziarvi i suoi allievi. Non solo: allo studio delle cellule applicò anche il “metodo cinematografico”, eseguendo riprese accelerate con scatto di singoli fotogrammi per mezzo di un intervallatore. Fra l'altro, solo la coltura in vitro gli permise d'essere fra i primi ad occuparsi dei mitocondri, elementi cellulari la cui funzione restò a lungo oscura e controversa. E di lui su un periodico tedesco uscí, nel 1934, l'illustrazione più completa (quasi seicento pagine) di quel metodo cosí prezioso in molti campi della biologia.[6]

Il quarantasettenne Levi approdò dunque a Torino con un notevole bagaglio di lavori effettuati nelle tre precedenti sedi (Firenze, Sassari, Palermo), avendo inoltre da giovane viaggiato in India ed Egitto, poi più volte verso nord — la Norvegia e le isole Svalbard — e nel 1912 compiuto una spedizione sul Caucaso. Nella città che stava vivendo un dopoguerra inquieto e forti tensioni sociali e politiche, s'insediò una famiglia composta di moglie (Lidia Tanzi, sposata nel 1901) e cinque figli, tre maschi e due femmine. È curiosa ironia della sorte che, assai poco congeniale al suo temperamento il genere autobiografico, di lui però si abbia un minuzioso e gustoso ritratto eseguito dalla figlia Natalia nel 1963. Ed ancora, del Levi maestro scriveranno più o meno diffusamente nelle proprie autobiografie i tre Premi Nobel formatisi alla scuola torinese negli anni Trenta, cosicché risalta in piena luce, anche negli aspetti privati o politici, l'uomo severo e schivo che di sé volle lasciare tracce soltanto “scientifiche”. Per inciso, qualcuno s'è anche domandato «se il fatto di avere vinto il premio Nobel e di avere avuto in precedenza quest'esperienza scientifica in comune, siano due circostanze del tutto casuali o se in una qualche misura possano essere considerate consequenziali». E poiché la frequentazione del laboratorio torinese influí direttamente sulla scelta delle linee di ricerca solo per Rita Levi-Montalcini, la debole risposta s'è limitata a rammentare come i tre fossero «buoni amici» e solidali, fattore che potrebbe aver contato nella dinamica del riconoscimento scientifico.[7]

A sovrapporre i lineamenti disegnati da figlia ed allievi si ottiene una fisionomia  grosso modo unitaria e coerente. Il più parco di dettagli è Salvador E. Luria, che ricorda d'essersi molto impegnato da studente universitario nel laboratorio di Levi, «un'autorità di fama internazionale nel campo del tessuto nervoso e noto antifascista». Tuttavia il ventenne Luria non trovò l'istologia granché interessante, pur pubblicando l'esito di alcuni suoi esperimenti condotti su cellule muscolari e nervose in riviste italiane e tedesche. Dallo studio dei tessuti decise pertanto di passare ad una specializzazione radiologica e d'avventurarsi in seguito lungo le frontiere della biofisica e della genetica. Comunicata a Levi quell'intenzione, Luria ne ebbe come risposta un urlo, per la presunta assurdità dell'impresa cui si sarebbe dedicato. Qualcosa rimase, nondimeno, del suo apprendistato torinese: «Ciò che imparai da Levi, e di cui feci buon uso in seguito, fu un atteggiamento di rigorosa professionalità, vale a dire imparai come impostare seriamente un esperimento e portarlo a conclusione. Appresi l'importanza di comunicare i risultati: il maestro soleva dire che, non appena una serie di dati apparisse significativa, bisognava pubblicarne il resoconto. E quando il manoscritto era pronto, Levi lo riscriveva da cima a fondo senza pietà. Un'altra lezione che ho appreso da lui, applicandola poi durante tutta la mia vita accademica, è quella di non mettere mai il mio nome sulle pubblicazioni dei miei allievi, a meno di aver contribuito direttamente e sostanzialmente al loro lavoro».[8] grosso modo unitaria e coerente. Il più parco di dettagli è Salvador E. Luria, che ricorda d'essersi molto impegnato da studente universitario nel laboratorio di Levi, «un'autorità di fama internazionale nel campo del tessuto nervoso e noto antifascista». Tuttavia il ventenne Luria non trovò l'istologia granché interessante, pur pubblicando l'esito di alcuni suoi esperimenti condotti su cellule muscolari e nervose in riviste italiane e tedesche. Dallo studio dei tessuti decise pertanto di passare ad una specializzazione radiologica e d'avventurarsi in seguito lungo le frontiere della biofisica e della genetica. Comunicata a Levi quell'intenzione, Luria ne ebbe come risposta un urlo, per la presunta assurdità dell'impresa cui si sarebbe dedicato. Qualcosa rimase, nondimeno, del suo apprendistato torinese: «Ciò che imparai da Levi, e di cui feci buon uso in seguito, fu un atteggiamento di rigorosa professionalità, vale a dire imparai come impostare seriamente un esperimento e portarlo a conclusione. Appresi l'importanza di comunicare i risultati: il maestro soleva dire che, non appena una serie di dati apparisse significativa, bisognava pubblicarne il resoconto. E quando il manoscritto era pronto, Levi lo riscriveva da cima a fondo senza pietà. Un'altra lezione che ho appreso da lui, applicandola poi durante tutta la mia vita accademica, è quella di non mettere mai il mio nome sulle pubblicazioni dei miei allievi, a meno di aver contribuito direttamente e sostanzialmente al loro lavoro».[8]

Una figura «quasi leggendaria» — l'aggettivo ricorre spesso nelle testimonianze — una personalità tale da incutere rispetto: integrità, scontrosità, professione d'antifascismo.

Non diversamente, ma con ulteriori particolari, si profila l'indole di Levi nella narrazione che ne dà Renato Dulbecco. Un «domatore di leoni», alto ed eretto nel lungo camice grigio, i folti capelli tagliati a spazzola, gli occhi penetranti dietro le spesso lenti: «Capiva gli studenti e ne perdonava le stramberie, ma non tollerava cose che riteneva improprie: allora inveiva, sprizzando saliva a destra e a sinistra. Le sue lezioni erano le più frequentate della facoltà, non perché vi si imparasse molto. L'anatomia si imparava studiando sui libri o facendo le dissezioni sui freddi tavoli di marmo bianco o le esercitazioni di anatomia microscopica nel vasto laboratorio al pianterreno. Gli studenti andavano a sentir Levi perché lo rispettavano, lo amavano. Era inoltre un simbolo di resistenza al fascismo, anche se si conteneva entro limiti che il regime poteva tollerare».[9]

In quelle pagine l'accento batte sull'anticonformismo politico, messo a dura prova dall'episodio del giuramento di fedeltà al regime. Levi lo prestò con profondo disagio e rammarico, ma gli studenti apprezzarono il fatto che non dovesse dimettersi. In quel medesimo periodo, fra l'altro, il fisiologo Filippo Bottazzi propose la sua candidatura al Premio Mussolini dell'Accademia d'Italia: essendogli favorevole la commissione giudicatrice, il Duce in persona pose un veto sul nome di Levi, già firmatario del manifesto Croce, e volle che fosse designata una «vecchia camicia nera».[10]

Al secondo anno Dulbecco fu ammesso come interno all'Istituto di Anatomia, il sancta sanctorum dove si faceva ricerca, dovendo spesso comparire davanti al professore per discutere con lui i lavori in corso: «Era una specie di giudizio universale. Non c'erano trombe d'argento, ma l'impressione era la stessa. Levi voleva sapere tutto, vedere tutto. Dopo un accurato esame pronunciava il suo verdetto, per lo più mettendo in evidenza gli errori di impostazione o di esecuzione degli esperimenti. Qualche volta, ma raramente, i risultati superavano il suo esame, e allora lui si entusiasmava, parlava ad alta voce, quasi gridando».[11]

Già al terzo anno, tuttavia, Dulbecco si spostò a Fisiologia. Aveva frattanto stretto amicizia con Rita Levi-Montalcini, anche lei interna dell'Istituto, nella cui autobiografia il ruolo giocato da Levi acquista una rilevanza nettamente maggiore. Qui la sua figura è detta «leggendaria» per i terribili scatti di collera di fronte a studenti rumorosi e indocili, per le noiosissime lezioni (una mancanza d'oratoria aggravata dal fatto che Levi detestava l'anatomia macroscopica), per l'antifascismo non affatto dissimulato. La selezione degli elementi descrittivi delinea un carattere che s'imponeva allo sguardo ma al tempo stesso intimidiva: «Levi era alto, di costituzione robusta, rinvigorita dalla sua passione per la montagna, sport che coltivava in estate e in inverno con la stessa tenacia con la quale indagava i problemi biologici ... i folti capelli rossi ... il modo d'incedere con la testa un po' china, la completa indifferenza per il suo vestiario, facevano pensare a un russo di professione incerta fra il mugik, il filosofo incurante del mondo assorto nei suoi pensieri e lo scrittore alla Tolstoj, piovuto per sbaglio tra noi».[12] Già al terzo anno, tuttavia, Dulbecco si spostò a Fisiologia. Aveva frattanto stretto amicizia con Rita Levi-Montalcini, anche lei interna dell'Istituto, nella cui autobiografia il ruolo giocato da Levi acquista una rilevanza nettamente maggiore. Qui la sua figura è detta «leggendaria» per i terribili scatti di collera di fronte a studenti rumorosi e indocili, per le noiosissime lezioni (una mancanza d'oratoria aggravata dal fatto che Levi detestava l'anatomia macroscopica), per l'antifascismo non affatto dissimulato. La selezione degli elementi descrittivi delinea un carattere che s'imponeva allo sguardo ma al tempo stesso intimidiva: «Levi era alto, di costituzione robusta, rinvigorita dalla sua passione per la montagna, sport che coltivava in estate e in inverno con la stessa tenacia con la quale indagava i problemi biologici ... i folti capelli rossi ... il modo d'incedere con la testa un po' china, la completa indifferenza per il suo vestiario, facevano pensare a un russo di professione incerta fra il mugik, il filosofo incurante del mondo assorto nei suoi pensieri e lo scrittore alla Tolstoj, piovuto per sbaglio tra noi».[12]

Senonché Levi si limitava in fatto di letteratura ai classici di lingua italiana e tedesca, mentre non apprezzava né le arti figurative né la musica, ed era solito dar prova di scarse doti psicologiche. A leggere le annotazioni di chi lo frequentò, non si sarebbe tentati d'annetterlo alla tipologia dello scienziato curioso di tutto e tendenzialmente enciclopedico. È Giorgio Cosmacini ad evocare quei medici addetti alle scienze di base (anatomici, fisiologi, patologi) «chiusi nei loro istituti e laboratori, immersi nelle loro ricerche, distaccati dal resto del mondo, difesi dalle invadenze di questo». E l'Istituto anatomico di Torino sembrerebbe allora uno di quei luoghi dov'era più agevole dissociarsi, dissentire, prendere le distanze, coltivare l'ideale di una scienza scevra da impurità.[13] Ma bisognerà anche aggiungere che all'avvento del fascismo Levi aveva già cinquant'anni: non solo il suo modello di scienza “pura” risaliva a fine Ottocento, ma inoltre l'avversione al regime fu sempre apertamente dichiarata. Senonché Levi si limitava in fatto di letteratura ai classici di lingua italiana e tedesca, mentre non apprezzava né le arti figurative né la musica, ed era solito dar prova di scarse doti psicologiche. A leggere le annotazioni di chi lo frequentò, non si sarebbe tentati d'annetterlo alla tipologia dello scienziato curioso di tutto e tendenzialmente enciclopedico. È Giorgio Cosmacini ad evocare quei medici addetti alle scienze di base (anatomici, fisiologi, patologi) «chiusi nei loro istituti e laboratori, immersi nelle loro ricerche, distaccati dal resto del mondo, difesi dalle invadenze di questo». E l'Istituto anatomico di Torino sembrerebbe allora uno di quei luoghi dov'era più agevole dissociarsi, dissentire, prendere le distanze, coltivare l'ideale di una scienza scevra da impurità.[13] Ma bisognerà anche aggiungere che all'avvento del fascismo Levi aveva già cinquant'anni: non solo il suo modello di scienza “pura” risaliva a fine Ottocento, ma inoltre l'avversione al regime fu sempre apertamente dichiarata.

Durante il quarto anno di corso Levi-Montalcini si vide assegnare, come tema di ricerca, lo studio dei processi attraverso cui si formano le circonvoluzioni nei feti umani. Compito arduo, cui s'accinse con «disperata determinazione», e che la condusse infine ad una serie di preparati istologici da Levi definiti delle «grandi porcherie». Decisamente quella ragazza — questa la sua conclusione — non era tagliata per la ricerca. Andò meglio al secondo tentativo, quando si trattò d'indagare la formazione del collagene reticolare in tessuti connettivali, muscolari ed epiteliali. Fu durante quel lavoro che Levi-Montalcini prese definitivo possesso della coltivazione in vitro, tecnica alla quale ricorrerà vent'anni dopo per scoprire la natura del processo di crescita dei nervi.

Il rapporto fra maestro e allieva si rafforzò nell'atroce periodo che fece seguito alle leggi razziali. Cacciato dall'Università di Torino con altri nove professori ebrei, Levi trascorse un paio d'anni all'Università di Liegi organizzandovi anche un laboratorio, ma l'occupazione tedesca del Belgio lo costrinse a rientrare in Italia. Dall'autunno del 1941, e prima di rifugiarsi nell'Astigiano, si dedicò ai gangli nervosi degli embrioni di pollo servendosi delle attrezzature allestite da Levi-Montalcini con grande spirito d'improvvisazione nell'appartamento di famiglia. Dopo la Liberazione gli fu restituita la sua cattedra, che tenne fino al raggiungimento dei limiti d'età, pressappoco quando Levi-Montalcini e Dulbecco s'imbarcarono a Genova per gli Stati Uniti — mentre Luria vi si trovava già dal 1940: tre casi illustri di quel brain drain che per lungo tempo fece migrare personale scientifico altamente specializzato in cerca di migliori o effettive opportunità. Durante un incontro avvenuto più tardi a St. Louis, tappa di un soggiorno americano di Levi (fra Stati Uniti e Brasile, dove quasi ottantenne organizzò un laboratorio di biologia cellulare), l'allieva raccontò al vecchio professore quel che di straordinario aveva appena iniziato a scoprire — il NGF premiato dal Nobel nel 1986 — mostrandoglielo al microscopio: «Osservò in silenzio, pulì gli occhiali annebbiati. Guardò di nuovo, mantenendo un silenzio che non mi faceva presagire niente di buono, scuotendo la criniera leonina ... Infine la sua collera — una collera che mi riportò agli anni ormai lontani del mio internato — esplose. In così poco tempo avevo dimenticato tutto quello che avevo imparato da lui? Come non mi rendevo conto che non si trattava affatto di fibre nervose, ma di fibre di natura connettivale che per un artefatto tecnico avevano assunto un colore nero, che solo a un inesperto potevano far ritenere che si trattasse di fibre nervose? Sperava soltanto che non rendessi pubblica quella “mia scoperta” che avrebbe inevitabilmente danneggiato la mia, e per riflesso, la sua reputazione. Sapevo, per un'esperienza di più di vent'anni, quanto fosse inutile cercare di convincerlo della validità della mia interpretazione».[14]

Rievocato con grande commozione, l'ultimo loro colloquio ebbe luogo a fine gennaio 1965 nell'ospedale dove l'ultranovantenne Levi era ricoverato per un tumore allo stomaco, morendovi due settimane dopo.

Nondimeno, la fonte più ricca d'informazioni sul Levi “privato” è nel Lessico famigliare di Natalia Ginzburg. Non si tratta di un'apologia, nonostante il vincolo dell'affetto filiale inevitabilmente agisca. Primo tratto a risaltare è la severità (talora eccessiva o sommaria: «dava dello stupido a tutti») con cui Levi era solito giudicare persone e cose. Connesso all'inclemenza, il suo dispotismo testardo e collerico, pronto a manifestarsi ogni qual volta un frammento del mondo circostante gli sembrasse uscire dal suo rigido schema di valori o contrastarne le norme. Alle asperità e strettoie di quel microcosmo dovettero quotidianamente far fronte la moglie Lidia e i cinque figli, ciascuno reagendo a modo proprio. Il secondo tratto saliente ha a che fare con la politica: Levi nutrì sempre simpatie socialiste ed ammirazione per Turati e la Kuliscioff, che ogni tanto comparivano in casa, ebbe in odio il nazionalismo e fu irriducibilmente antifascista, seppur ritenendo che contro il fascismo al potere non si potesse far nulla. Persecuzioni ed arresti si susseguirono in famiglia e nella cerchia di amici e conoscenti. Lui stesso provò il carcere per qualche settimana nel 1933. Licenziato dai provvedimenti razziali, il 10 ottobre 1938 scrisse al rettore per ritirare le opere che in una mostra dell'autarchia avrebbero dovuto documentare l'attività dell'Istituto anatomico. Quando riprese il suo corso nel 1945, lo dedicò al genero Leone Ginzburg, morto di torture l'anno prima a Regina Coeli. E venne anche, infine, un'improbabile candidatura per il Fronte popolare. Nell'unico comizio della sua vita, Levi esordì proclamando la scienza «ricerca della verità», più e meglio coltivata in America che in Russia. La silenziosa perplessità del pubblico si sciolse in un applauso solo quando fu incidentalmente menzionato «l'asino di Predappio».

Poco o nulla animale politico, Levi presenta soprattutto le sembianze dell'animale scientifico. Commemorando nel 1958 Nello Beccari, suo successore a Firenze mezzo secolo prima come assistente di Chiarugi, ne elogiò «quell'intuito, che nella ricerca scientifica permette di sceverare l'importante dall'accessorio»:[15] dote innata che a suo parere non si acquisterebbe con l'esperienza. E gli allievi che alcuni anni dopo ne scriveranno il necrologio si richiameranno proprio al suddetto intuito: era scomparso il più autorevole biologo italiano del Novecento, la cui opera aveva contribuito a svecchiare e sprovincializzare molti laboratori italiani. Certo, un temperamento impulsivo, impaziente, autoritario, facile ad inalberarsi; e pare tuttavia che le sue sfuriate durassero poco, presto placate dal pensiero dei lavori da riprendere. L'apporto di Levi alla crescita del sapere sarebbe stato considerevole, sia per la quantità delle osservazioni compiute — oltre duecento i titoli della sua bibliografia — sia per la loro qualità di metodo e di contenuto: «non osservazioni occasionali, isolate, non pretesti per pubblicare lavori, ma problemi reali e di interesse vitale, posti su un binario coerente, guidati da un pensiero unitario».[16] E Rodolfo Amprino, uno dei collaboratori che gli furono più cari, di Levi fra l'altro ricordò la mente inventiva e produttiva, l'originalità dell'approccio ai problemi studiati, non senza allineare una lunga serie di ricercatori che attinsero alla sua scuola di metodo.[17] Poco o nulla animale politico, Levi presenta soprattutto le sembianze dell'animale scientifico. Commemorando nel 1958 Nello Beccari, suo successore a Firenze mezzo secolo prima come assistente di Chiarugi, ne elogiò «quell'intuito, che nella ricerca scientifica permette di sceverare l'importante dall'accessorio»:[15] dote innata che a suo parere non si acquisterebbe con l'esperienza. E gli allievi che alcuni anni dopo ne scriveranno il necrologio si richiameranno proprio al suddetto intuito: era scomparso il più autorevole biologo italiano del Novecento, la cui opera aveva contribuito a svecchiare e sprovincializzare molti laboratori italiani. Certo, un temperamento impulsivo, impaziente, autoritario, facile ad inalberarsi; e pare tuttavia che le sue sfuriate durassero poco, presto placate dal pensiero dei lavori da riprendere. L'apporto di Levi alla crescita del sapere sarebbe stato considerevole, sia per la quantità delle osservazioni compiute — oltre duecento i titoli della sua bibliografia — sia per la loro qualità di metodo e di contenuto: «non osservazioni occasionali, isolate, non pretesti per pubblicare lavori, ma problemi reali e di interesse vitale, posti su un binario coerente, guidati da un pensiero unitario».[16] E Rodolfo Amprino, uno dei collaboratori che gli furono più cari, di Levi fra l'altro ricordò la mente inventiva e produttiva, l'originalità dell'approccio ai problemi studiati, non senza allineare una lunga serie di ricercatori che attinsero alla sua scuola di metodo.[17]

Proprio quando la tronfia Italietta dai destini imperiali stava per infliggersi l'autarchia economica e culturale, su richiesta della Rockefeller Foundation Levi descrisse in inglese il suo Istituto — gli spazi dell'edificio, le attrezzature strumentali, il museo, la collezione di preparati istologici ed embriologici, la biblioteca, la didattica, le ricerche in corso.[18] E con l'ufficio parigino della fondazione americana fu presto concordato un programma da svolgere: in una relazione del '36 Levi ringraziava per i mezzi forniti con tanta liberalità, e mediante i quali s'era potuta sostenere la spesa non lieve richiesta dalle colture in vitro di tessuto nervoso, con le relative riprese cinematografiche. Pur non disconoscendo l'importanza di altri ordini di ricerca e di «più moderni tecnicismi», il direttore dell'Istituto rivendicò allora di non aver voluto abbandonare l'indirizzo praticato da vent'anni: «Il variare sovente argomento cercando di seguire le correnti di attualità mi sembra dannoso al progresso scientifico. Il ricercatore che è convinto di essere sulla buona via non deve abbandonarla nella preoccupazione di essere tacciato di poca modernità di vedute».[19]

Senza alcun dubbio, la «buona via» alla quale Levi professava orgogliosa fedeltà si rivelò proficua in almeno tre direzioni:

1. Fin dall'ultimo decennio dell'Ottocento, la sua macchina di ricerca ruotò intorno alla struttura e al comportamento del tessuto nervoso, e questo rimase anche il perno dell'attività svolta da molti studenti, collaboratori ed assistenti nell'istituto torinese.

2. Verso il 1905 s'aprì un nuovo campo d'esplorazione, rappresentato dal numero e dalla grandezza delle cellule in animali di differente mole somatica. “Legge di Levi” si chiama quella secondo cui la dimensione cellulare, per neuroni omologhi, è maggiore nei più grossi animali, e proporzionale all'ampiezza del territorio d'innervazione.

3. Dal 1922 un logico sviluppo della precedente linea d'indagine condusse ad affrontare il problema della crescita e dell'invecchiamento dei tessuti. Di quest'ultimo fenomeno s'erano in prevalenza occupati i patologi, mentre Levi lo intese ed analizzò come fase di un processo fisiologico, impegnandosi non poco ad elaborare una nuova concezione della fisiopatologia della vecchiaia. Non per nulla il ricostituito Consiglio Nazionale delle Ricerche gli affiderà nel 1947 la direzione del Centro di Studio sull'accrescimento e sulla senescenza degli organismi.

Note

Bibliografia

R. Amprino, Giuseppe Levi (1872-1965), “Acta Anatomica”, LXVI, 1967, pp. 2-44.

L. Avataneo, S. Montaldo, La “Città della Scienza” al Valentino, in Giacobini 2003, pp. 89-96.

N. Bobbio, De senectute ed altri scritti autobiografici, Torino 1996.

G. Cosmacini, Medicina e sanità in Italia nel Ventesimo secolo. Dalla “spagnola” alla II Guerra mondiale, Bari 1989.

R. Dulbecco, Scienza, vita e avventura. Un'autobiografia, Milano 1989.

G. Filogamo, Giuseppe Levi, in R. Allio (a cura di), Maestri dell'Ateneo torinese dal Settecento al Novecento, Torino 2004, pp. 101-114.

G. Giacobini (a cura di), La memoria della scienza. Musei e collezioni dell'Università di Torino, Torino 2003.

N. Ginzburg, Lessico famigliare, Torino 1963.

J.R. Goodstein, L'ascesa e la caduta del mondo di Vito Volterra, in La ristrutturazione delle scienze tra le due guerre mondiali.Vol. I: L'Europa, Roma 1984, pp. 289-302.

G. Levi, Vita autonoma di parti dell'organismo. La coltivazione dei tessuti, Bologna 1922.

G. Levi, Trattato di Istologia, Torino 1927.

G. Levi, Institute of Anatomy, Histology, and Embryology, University of Turin, estratto da Methods and Problems of Medical Education, XVII series, New York 1930.

G. Levi, Explantation, besonders die Struktur und die biologischen Eigenschaften derin vitro gezüchteten Zellen und Gewebe, “Ergebn. Anat. Entw. Geschichte”, XXXI, 1934, pp. 125-707.

G. Levi, Relazione sull'opera scientifica dell'Istituto anatomico della Regia Università di Torino 1934-36, Torino 1936.

G. Levi, Tessuto — Biologia, in Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, Roma 1937, vol. XXXIII, pp. 703-713.

G. Levi, Commemorazione del Socio Nello Beccari, “Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti della Classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali”, XXIV, 1958, pp. 101-113.

R. Levi-Montalcini, Elogio dell'imperfezione, Milano 1987.

S.E. Luria, Storie di geni e di me, Torino 1984.

O.M. Olivo, Commemorazione del Prof. Giuseppe Levi, in “Atti della Società Italiana di Anatomia”, XXV convegno nazionale di Bari, 1966, pp. 1-18.

O.M. Olivo, Commemorazione del Socio Giuseppe Levi, “Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti della Classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali”, XL, 1966, pp. 954-972.

C. Pogliano, Città dell'artificio. Scienze e cultura a Trieste, “Archivio trentino. Rivista di studi sull'età moderna e contemporanea”, XLVIII, 1, 1999, pp. 7-132.

C. Pogliano, Le scienze biomediche, in Una difficile modernità. Tradizioni di ricerca e comunità scientifiche in Italia 1890-1940, Pavia 2000, pp. 257-286.

D. Ribatti, Tre compagni di studi. Gli anni torinesi di Renato Dulbecco, Rita Levi-Montalcini e Salvador Luria, “Rivista di Storia della Medicina”, III, 2, 1993, pp. 43-53.

|